La

« force d’auto-défense maritime » japonaise, héritière

de la flotte impériale totalement démantelée en 1945, est devenue

depuis 2012 la 3ème

marine militaire du monde en termes de tonnage1,

derrière ses homologues américaine et russe. Elle se retrouve

maintenant en première ligne face à une Chine qui entend s’affirmer

de plus en plus sur mer. La marine du soleil levant est aujourd’hui

à un tournant de son histoire, tiraillée entre son statut, très

contraint par la constitution japonaise, et un contexte

géostratégique tendu. Mais revenons tout d’abord sur les

circonstances de l’émergence de ce géant maritime très discret,

et comment en est-il arrivé là.

Jérôme Percheron

1945, année zéro

Le

2 septembre 1945, après 8 années d’une guerre atroce débutée

par l’invasion de la Chine et terminée dans un Japon exsangue que

les Américains s’apprêtent à envahir, le gouvernement de Tokyo

signe la capitulation de ce qu’il reste de son empire.

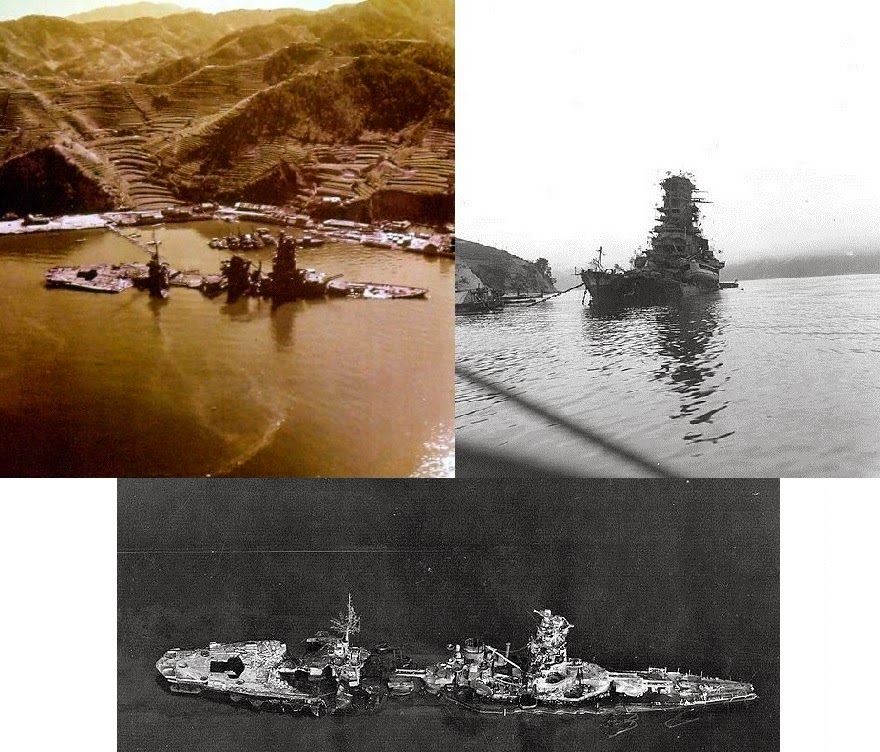

Les

quelques bâtiments de sa flotte de combat qui ont survécu sont

réquisitionnés par les vainqueurs : certains serviront de

cible aux essais atomiques dans le Pacifique, les autres seront

détruits. Seules quelques unités auxiliaires vont être conservées

pendant 3 ans pour rapatrier les soldats japonais disséminés en

Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.

Ses

forces militaires totalement démantelées, le Japon s’en remet

entièrement aux Etats-Unis pour assurer sa défense. Les frontières

de l’archipel sont en particulier garanties par l’U.S. Navy.

Une nouvelle constitution et un traité de paix

Les

services du général Mac Arthur, commandant en chef des troupes

d’occupation, dictent2

une nouvelle constitution au pays, dans laquelle non seulement

l’empereur n’a plus aucun pouvoir politique, mais aussi, et

surtout, le pays renonce à toute forme de droit à la guerre et à

posséder une force militaire.

L’article

9 de cette constitution, adoptée en 1947 est très clair à ce

sujet :

“Aspirant

sincèrement à une paix internationale basée sur la justice et

l'ordre, le peuple japonais renonce pour

toujours au droit

souverain d'une nation d'utiliser la force ou la menace de cette

force dans les conflits internationaux. (…) aucune

force terrestre, maritime, aérienne, ou toute autre force militaire,

ne sera possédée. Le

droit de belligérance de l'état ne sera pas reconnu. »

Le

Japon est un archipel de plus de 1000 îles, et dépend entièrement

de la mer pour ses approvisionnements en matières premières et une

bonne partie de sa nourriture (pêche). Le besoin se fait donc

rapidement sentir de surveiller les littoraux. Une agence civile de

garde-côtes, « l’agence de sécurité maritime » est

ainsi crée en 19483.

Elle hérite de quelques dragueurs de mines rescapés de la défunte

marine impériale4.

Elle permet de conserver un savoir-faire et quelques marins

expérimentés.

En

1951, à San Francisco, est enfin signé le traité de paix,

concrétisation du la capitulation de 1945, entre le Japon et ses

vainqueurs : les Etats-Unis bien sûr, mais aussi 47 de leurs

alliés (à l’exception de l’URSS et de la Chine Populaire qui

ont refusé, la guerre froide s’étant déjà imposée).

L’occupation du pays prend officiellement fin en 1952 et ce dernier

se voit autorisé à constituer une « force d’auto-défense »

non-nucléaire, non offensive, et interdite d’opérations

extérieures, à laquelle pas plus de 1% du PIB doit être consacrée.

Une lecture stricte de l’article 9 pourrait considérer cette force

comme anticonstitutionnelle, mais les Etats-Unis, fortement engagés

en Corée, sont ravis de pouvoir déléguer une partie de leurs

obligations. Ils conservent malgré tout des bases militaires

importantes sur l’archipel, notamment à Okinawa.

La création de la force maritime d’auto-défense et la guerre froide

En

1952, les Etats-Unis cèdent des patrouilleurs et des destroyers

retirés du service à l’Agence de Sécurité Maritime, dont les

effectifs enflent rapidement. Parallèlement, des chantiers navals

nippons sont remis en état et les études pour un premier destroyer

de conception nationale sont lancées…

En

1954, les « forces japonaises d’autodéfense » sont

créées, en vertu du traité de paix de 1951. Leur composante

maritime naît de la scission de la flotte gérée par l’Agence de

sécurité maritime. Cette dernière conserve l’activité

spécifique de gardes-côtes, qui reste sous administration civile et

cède les bâtiments de combat, qui passent sous contrôle du

ministère de la défense. Le « noyau » de marins

expérimentés, issus de la défunte marine impériale et conservés

par l’Agence, a donc permis cette naissance.

La

nouvelle flotte reçoit la lourde tâche d’assurer la sécurité

des frontières de l’archipel, au grand soulagement des Américains

qui peuvent repositionner leurs moyens dans le contexte de la guerre

froide :

- La VIIème flotte, basée à Yokosuka tient en respect toute velléité de la Chine ou de l’URSS, et constitue la pièce maîtresse du parapluie nucléaire américain de l’archipel, qui assure (et assure toujours) la dissuasion nucléaire du Japon, ce dernier n’ayant pas le droit de posséder d’armes nucléaires en vertu du traité de paix de 1951.

- L’île d’Okinawa, au sud, occupée jusqu’en 1972, concentre les trois-quarts des bases américaines de l’archipel et compte encore aujourd’hui plus de 20 000 soldats américains (principalement des Marines, de la Navy, et de l’U.S. A.F.)5.

En

1956, le premier navire de guerre conçu et fabriqué au Japon depuis

1945, entre en service. Il s’agit de l’Harukaze,

un destroyer à vocation anti

sous-marine, sans hélicoptère embarqué (cette technologie, à

peine mature, n’est pas encore dans les usages maritimes à

l’époque), construit par les chantiers navals Mitsubishi à

Nagasaki. Ce modèle va être constamment perfectionné et donner

naissance à 22 autres destroyers qui seront lancés jusqu’en 19786.

|

|

Le

destroyer Harukaze,

entré en service en 1956 et retiré en 1985. Source :

http://en.wikipedia.org/wiki/Harukaze-class_destroyer

|

L’industrie

navale japonaise va devenir très active et lancer de nouveaux types

de bâtiments : destroyers lance-missiles, bâtiments de lute

anti-sous-marine équipés d’hélicoptères, sous-marins d’attaque

à propulsion classique (diesel-électrique)... Tous ces bâtiments

bénéficient de transferts de technologie américains, notamment en

ce qui concerne les radars, sonars et l’armement (canons

anti-missiles Phalanx,

missiles anti-navires Harpoon

par exemple). Dans une relative indifférence du peuple japonais, et

malgré un budget de défense plafonné à 1% du PIB, une flotte

puissante va se constituer petit à petit. Elle reste toutefois

limitée à la protection des approches maritimes du pays, sans

possibilité de projection, et axée sur un rôle défensif :

seule la destruction des sous-marins et de bâtiments de surface d’un

éventuel agresseur est recherchée.

|

|

Le

destroyer multi-rôles Asagari,

lancé en 1986. Il est équipé du système Mk15-CIWS Phalanx

(protection rapprochée contre les missiles anti-navires) et de

missiles anti-navires Harpoon. Source :

http://www.seaforces.org/marint/Japan-Maritime-Self-Defense-Force/Destroyer/Asagiri-class.htm

|

En

effet, avec la la guerre froide, la défense de l’archipel est

principalement tournée, jusque dans les années 80, vers

l’éventualité d’une invasion soviétique par le Nord7 :

Sapporo, cinquième ville du Japon, située sur l’île

septentrionale d’Hokkaido, est à moins de 800 km de Vladivostok,

et les îles Kouriles, occupées par l’armée rouge depuis 1945,

forment un pont entre le Kamtchaka, truffé de bases militaires

soviétiques, en particulier le grand port de Petropavlosk, et la

grande île japonaise du Nord.

|

|

Proximité

du Nord du Japon avec Vladivostok et les îles Kouriles. Source :

http://www.danube.fr/PDF/MAP/World_map_pol_2005-fr.pdf

|

L’Archipel

nippon, morcelé, avec une population et des infrastructures

principalement regroupées sur d’étroites bandes côtières, ne

dispose pratiquement pas de profondeur stratégique :

l’établissement d’une solide tête de pont ennemie se solderait

rapidement par un écroulement des défenses. Il convient donc

d’interdire l’approche de l’archipel à une flotte d’invasion,

d’où le rôle principalement de « chasseurs » des

bâtiments de la force d’auto-défense, mais aussi de

l’aéronautique navale (patrouille maritime, lutte anti-sous-marine

…).

A

partir de la fin des années 1980, ce scénario est heureusement de

moins en moins probable. Mais une nouvelle menace grandit à l’Ouest

…

Face à la Corée du Nord

Infiltrations et enlèvements

Le

régime de Pyongyang commence à infiltrer des espions au Japon

pendant la guerre froide, pour son compte ou celui de l’URSS ou de

la Chine, à l’aide de petites embarcations, mettant sur les dents

les gardes-côtes. En effet, une forte communauté originaire de

Corée vit au Japon : environ 600 000 personnes. Elle

procure, bien malgré elle, une couverture idéale à ces agents.

La

forme la plus tragique de ces actions reste l’enlèvement de

citoyens japonais, utilisés pour former les espions à la langue et

aux coutumes du pays. 17 enlèvements sont survenus entre 1977 et

1983, dont 13 ont été reconnus officiellement par la Corée du Nord

en 20028.

Ils concernaient des personnes âgées d’environ une vingtaine

d’années, la plus jeune d’entre elles étant une collégienne de

13 ans, enlevée en novembre 1977 dans la ville côtière de Niigata.

Cinq d’entre elles seulement on pu revoir le Japon, les autres sont

présumées mortes en captivité… Ce sujet continue de nos jours

d’empoisonner les relations du Japon avec la Corée du Nord. Mais

les enlèvements ne concernent pas que le Japon, des centaines de cas

suspects ont été recensés en Corée du Sud9,

cible principale des attentions de Pyongyang.

|

|

Les

enlèvements de citoyens japonais par des nord-coréens Source :

http://factsanddetails.com/japan/cat22/sub149/item2923.html

|

La

preuve des infiltrations nord-coréennes survient en 1990 lorsqu’est

découvert, près de Mihama, une des plus grosses centrales

nucléaires du Japon, un petit bateau espion échoué10,

contenant des documents estampillés du régime nord-coréen, des

armes légères et des livres de codes de cryptage. D’autres

découvertes de bateaux-espions suivront, notamment grâce aux avions

de patrouille maritime P3-C Orion de l’aéronautique navale, mais

sans qu’ils puissent être arraisonnés à temps… Jusqu’en 2001

où, au sud de l’île de Kyushu, a eu lieu la première « bataille

navale » impliquant des forces japonaises depuis 1945 : un

chalutier armé nord-coréen, sous faux pavillon chinois, est pris en

chasse par une vingtaine de navires des gardes-côtes. Ceux-ci le

rattrapent et effectuent plusieurs tirs de semonce, auxquels le

navire-espion répond par des tirs de mitrailleuse et de roquettes,

occasionnant 3 blessés parmi les équipages japonais, qui alors

répliquent et le coulent corps et biens11.

|

|

La

poursuite du chalutier espion nord-coréen en 2001 Source :

http://news.bbc.co.uk/olmedia/1720000/images/_1724913_boat2300ap.jpg

|

La menace balistique et les destroyers AEGIS

Bénéficiant

dans les années 1970 et 1980 de transferts de technologies

soviétiques et chinois, les nord-coréens conçoivent et fabriquent

leurs propres missiles balistiques. A partir de 1988, ils développent

le Hwasong-6, d’un portée de 900 km (exporté dans les années

1990 en Iran et au Pakistan). Il peut ainsi atteindre une partie des

côtes Ouest du Japon12.

Les recherches se poursuivent pour accroître sa portée, et des

soupçons de programme nucléaire clandestin se font jour… La

menace est sérieuse et le Japon souhaite se doter de systèmes

anti-missiles.

C’est

alors que les Etats-Unis vont leur faire cadeau d’une de leurs

technologies militaires les plus précieuses : le système AEGIS

(« bouclier » en grec). Il vient tout droit de la guerre

froide : dans les années 1960, les Américains se rendent

compte de la vulnérabilité de leurs bâtiments de surface, en

particulier de leurs porte-avions, face aux bombardiers soviétiques

équipés de missiles antinavires à longue portée. Les chasseurs

embarqués peuvent en abattre une grande partie, mais, dans le cas

d’attaques de saturation (où un très grand nombre de missiles

sont lancés sur un même objectif), certains arriveront toujours à

passer. Or il peut en suffire d’un seul pour mettre hors de combat

un porte-avions, voire annihiler un groupe aéronaval entier si le

missile est doté d’une tête nucléaire. Un système basé sur un

radar à balayage électronique très puissant, guidant

automatiquement des missiles anti-missiles lancés verticalement

(Standard Missile 1 ou SM-1), et destiné à être embarqué sur un

navire, est alors développé dans les années 70. Dès 1983, il

équipe le premier croiseur AEGIS (classe Ticonderoga)

de l’U.S. Navy.

Ces

bâtiments sont donc, dans un premier temps, destinés à la

protection des porte-avions américains. Mais on se rend compte bien

vite de potentialités du système, capable d’atteindre tout

missile balistique dans sa phase descendante. Il commence alors à

assurer un rôle de parapluie anti-missile de théâtre (au sens

« théâtre d’opérations »). C’est cette utilisation

que les Japonais vont privilégier, tout en conservant une forte

capacité anti-sous-marine et anti-aérienne, avec les destroyers

AEGIS de la classe Kongo,

basés sur leurs homologues américains de la classe Arleigh

Burke, et destinés à

constituer la colonne vertébrale de la flotte japonaise. Le premier

des 4 exemplaires entre en service en 1991, et le dernier en 1998.

Ils sont toujours utilisés et ont été rejoints dans ce rôle par

deux nouveaux destroyers de la classe Atago,

dérivés améliorés, en 2007 et 2008.

Les

nouvelles versions des missiles, SM-2 et surtout SM-3, toujours

construits par les Américains, sont capables d’atteindre des

missiles balistiques intercontinentaux dans leur phase ascendante

(avant qu’ils ne puissent se séparer en têtes multiples, ce qui

rend leur interception difficile), et même des satellites. Ce sont

ces mêmes missiles qui constituent la pièce principale du bouclier

anti-missile américain mais aussi de l’OTAN en Europe. Une

débauche de technologie pour intercepter quelques maladroits

missiles nord-coréens ? Non, car d’une part Pyongyang

perfectionne ses missiles qui atteignent une portée de plusieurs

milliers de km dans les années 2000, et d’autre part l’objectif

est aussi d’arrêter ceux d’un autre puissant voisin : la

Chine…

|

|

29

Octobre 2010 : tir d’un missile SM-3 depuis le Kirishima

(sister-ship du Kongo),

qui intercepte avec succès un missile balistique d’exercice,

quelques minutes après sont lancement depuis Hawaï. Source :

http://www.mda.mil/global/images/system/aegis/jftm4stbd.jpg

|

Le réveil du dragon

Suite

à la libéralisation de l’économie lancée par Deng Xiaoping à

la fin des années 70, la Chine connaît depuis une croissance

économique soutenue, et, de ce fait, des besoins en énergie,

matières premières et import/export de produits toujours plus

importants. Or, ces flux transitant principalement par mer, elle se

rend compte de l’intérêt capital de sécuriser ses voies

maritimes. La mer contient également d’énormes ressources,

halieutiques, gazières, pétrolières … ce qu’un pays comme le

Japon, doté d’une zone économique exclusive13

(ZEE) 12 fois plus grande que son territoire émergé, a compris

depuis longtemps.

|

|

Zone

économique exclusive du Japon. On voit l’intérêt de posséder

des îles éparses afin d’agrandir cette dernière. Source :

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=HER_141_0098

|

Or,

les approches maritimes de la Chine sont littéralement corsetées

par une chaîne d’îles appartenant à des états qui regardent

avec la plus grande méfiance son développement (le Japon bien sûr,

mais aussi Taïwan, Singapour, l’Indonésie, le Viêt-Nam), avec

lesquels les Etats-Unis ont plus ou moins discrètement resserrés

leurs liens.

L’amiral

chinois Liu Huaqing, qui participa à la Longue Marche aux côtés de

Mao, commandant en chef de la marine de l’Armée Populaire de

Libération de 1982 à 1988, explique alors qu’il sera nécessaire

de dominer l’espace maritime entre les côtes chinoises et cette

chaîne d’îles (voir carte ci-après), et dans un deuxième temps

de la percer pour atteindre une deuxième chaîne dont la maîtrise

lui permettrait d’accéder librement au Pacifique et d’assurer

efficacement la défense du pays. Ces objectifs doivent être

atteints à l’aide d’une marine puissante et à la pointe de la

technologie. Il initie la modernisation et l’expansion de celle-ci,

qui est, de nos jours, en terme de tonnage, à la troisième place

mondiale, ex-æquo avec le Japon, mais de nature nettement plus

offensive que la marine du soleil levant. Elle dispose en effet d’un

porte-avions (acheté non terminé à la Russie et modernisé) et en

conçoit au moins un autre. D’autre part, elle a conçu, avec

l’aide initiale de transferts de technologie russes plus ou moins

volontaires14,

ses propres équivalents des destroyers AEGIS, bien que moins

perfectionnés (destroyers Type-52C et D) et teste des missiles

balistiques capables d’atteindre des porte-avions et autres gros

navires de surface.

|

|

Les

deux chaînes d'îles de l'amiral Liu Huaqing Source:

U.S. Naval Institute

http://www.usni.org/magazines/proceedings/2011-11/drawing-lines-se

|

Comme

ont peut le voir sur la carte, la première chaîne d’îles touche

le Japon, ce qui explique bon nombre de différends en mer de Chine

actuellement, mais la deuxième, initialement prévue d’être

atteinte vers 202015,

l’englobe ! Cette volonté d’expansion stratégique et

technologique n’est pas une simple vue de l’esprit, mais traduit

un profond sentiment chinois de ne plus avoir à subir les

humiliations que le pays a connues au cours de son histoire

contemporaine depuis les guerres de l’opium au XIXème siècle, en

passant par la signature forcée de traités injustes et de

violations de sa souveraineté (concessions étrangères, invasion

japonaise …), généralement interprétées comme venant d’un

différentiel technologique16.

Dans l’histoire récente, deux porte-avions américains ont croisé

dans le détroit Taïwan (bras de mer entre Taïwan et la Chine)

pour apaiser la crise de 1996 entre « l’Empire du milieu »

et sa « province rebelle ». Ce dernier ne le tolèrerait

plus de nos jours.

Aux avant-postes

Le

Japon doit ainsi s’apprêter à protéger ses voies

d’approvisionnements et à gérer des différends frontaliers

situés dans sa ZEE, loin des côtes du pays, tout en évitant

d’aller jusqu’à l’irréparable avec une Chine qui reste sa

partenaire économique fondamentale. C’est le cas par exemple des

îles Senkaku/Diaoyutai (respectivement nom japonais / nom chinois),

revendiquées par Pékin (et Taiwan), mais sous administration

japonaise, où de fréquents accrochages entre garde-côtes et

navires chinois ont lieu. Autre exemple, bien que la situation soit

moins tendue : Les îles Kouriles, anciennes possessions

japonaises, occupées par l’Union Soviétique en 1945 et passées

ensuite sous l’autorité de la Fédération de Russie, puissance

maritime (ré-)émergente dans la région. Le Japon considère comme

une menace potentielle leur proximité relative avec l’île

d’Hokkaido. Cette menace pourrait être neutralisée par une

maitrise de leur espace maritime.

Il

ne s’agit donc plus de défendre les approches immédiates de

l’archipel, mais bien d’assurer une présence dissuasive loin de

celui-ci. Pour que cette présence soit crédible, il faut qu’elle

montre que la force peut être utilisée, et ce, avec efficacité.

Pour cela, il est nécessaire d’avoir des moyens importants

capables de stationner longtemps dans une zone éloignée et d’en

interdire le passage : c’est ce qu’on appelle une stratégie

de « déni d’accès » ou d’ «interdiction ».

La meilleure arme pour cela, hors zones littorales, est le sous-marin

d’attaque. Ce dernier, difficile à détecter et d’autant plus

dangereux s’il est capable de rester longtemps en plongée, est

très efficace contre les bâtiments de surface. Son emploi est en

revanche beaucoup plus délicat pour contrer ses homologues adverses.

Le moyen le plus flexible pour la « chasse aux sous-marins »

reste l’hélicoptère ou l’avion de patrouille maritime, par sa

capacité à passer rapidement de la détection à l’attaque, par

la variété des équipements de détection qu’il emploie (barrages

de bouées acoustiques, détection infrarouge ou électromagnétique)

et surtout l’impossibilité pour sa cible de répliquer17.

Pour toutes ces raisons, la marine japonaise va se doter de nouveaux

types de bâtiments : les sous-marins d’attaque à propulsion

anaérobie ou AIP (Air Independant Propulsion) et les

porte-hélicoptères de lutte anti-sous-marine.

Les sous-marins

|

|

L'Hakuryu,

troisième sous-marin de la classe Soryu,

en visite à Pearl Harbor en février 2013 Source :

http://www.enderi.fr/Tractations-sous-marines_a233.html

|

Au

début des années 2000, le Japon possédait déjà l’une des

flottes de sous-marins d’attaque les plus importantes du monde (18

unités), et certainement les sous-marins classiques (propulsion

diesel –électrique) les plus perfectionnés et automatisés, grâce

à des industries de défense à la pointe de la technologie et

affranchies du soutien américain. Vu son histoire contemporaine, on

peut comprendre que la Japon renonce à utiliser l’énergie

nucléaire dans le domaine militaire. Il n’est donc pas question

d’envisager de construire des sous-marins à propulsion nucléaire.

Pour augmenter le temps de présence des submersibles et leur

furtivité sonore, Kawasaki et Mitshubishi Heavy Industries vont

ajouter à la propulsion classique, dans les nouveaux sous-marins de

la classe Soryu, la propulsion anaérobie, en l’espèce le système

suédois Kockum basé sur le principe du moteur de Stirling18 :

c’est un gaz en circuit fermé et non le produit d’une combustion

interne qui assure la force de travail, en suivant un cycle chauffage

/ détente / refroidissement / compression. 4 de ces sous-marins, les

plus gros (4200 t) construits au Japon depuis la 2ème

guerre mondiale, sont entrés en service entre 2009 et 2013, portant

l’effectif sous-marin japonais à 22 unités, et 5 autres sont

prévus ou déjà en construction, surclassant largement leurs

homologues chinois. L’Australie, autre puissance émergente de la

région, toute aussi inquiète de l’expansion chinoise, s’est

même montrée intéressée par l’acquisition de ces sous-marins,

posant la délicate question de l’exportation d’armes par Tokyo,

jusqu’alors prohibée par l’interprétation stricte de la

constitution.

Les porte-hélicoptères

Dès

2001, la décision est prise de mettre en construction 2 grands

porte-hélicoptères afin de renforcer le parc existant de navires de

même type mais aux dimensions modestes (classe Shirane

de 1980 et Osumi

de la fin des années 90) et ainsi de faire face aux nouveaux défis

de protection de la ZEE. Ce sont les « destroyers

porte-hélicoptères » de la classe Hyuga. Qu’on ne s’y

trompe pas, ils n’ont rien d’un simple destroyer et l’appellation

est avant tout politique, pour ne pas donner l’impression de

contourner la constitution. Pouvant opérer jusqu’à 11

hélicoptères et munis d’un radier19

leur permettant des opérations d’assaut amphibie, ils peuvent

servir de navires amiraux lors d’opérations de grande ampleur. Ce

sont les plus gros navires militaires construits par le Japon depuis

la seconde guerre mondiale. Ils sont assez proches en dimensions et

en capacités de leurs équivalents français, les BPC de classe

Mistral.

Le Hyuga

et son sister-ship, le l’Ise,

entrent en service respectivement en 2009 et 2011.

|

|

Le

porte-hélicoptères Hyuga,

survolé par les Sea

Hawks

de son escadron de lutte anti-sous-marine Source :

wikipedia commons

|

Mais

la course aux armements est loin d’être terminée. En 2013 a lieu

un évènement qui va pousser la Chine a émettre des protestations

officielles. Le record du plus gros navire de guerre japonais lancé

depuis la seconde guerre mondiale est battu par le nouveau

« destroyer porte-hélicoptères » Izumo.

Sorte de version agrandie des Hyuga,

sa longueur est à quelques mètres près celle du porte-avions

français Charles de Gaulle.

Ses 16 hélicoptères (ce qui représente une capacité de lutte

anti-sous-marine considérable) sont à l’aise dans ses immenses

hangars. Un deuxième bâtiment de cette classe est déjà en

construction. Comme pour la classe Hyuga,

ces navires reprennent le nom d’anciens cuirassés de la flotte

impériale, ce qui ajoute à l’irritation de Pékin. Fait

apparemment anodin mais à la signification très lourde : il

s’est écoulé seulement 19 mois entre la pose de la quille de

l’Izumo

et son lancement, ce qui est une performance rare en temps de paix

pour des chantiers navals militaires. Le Japon a voulu ainsi monter

que son complexe militaro-industriel était prêt, s’il le fallait,

à réagir et à monter en puissance très vite. La Chine y voit un

« porte-avions déguisé » et donc émet des doutes sur

les intentions pacifistes prônées officiellement par le Japon. Il

est vrai qu’il pourrait, avec l’ajout d’un tremplin, mettre en

œuvre des chasseurs à décollage/atterrissage court/vertical F-35B,

mais cette version du F-35 n’est actuellement pas commandée par

Tokyo. Un tel navire permet d’aller au-delà d’une stratégie de

« déni d’accès » pour permettre une stratégie plus

ambitieuse de « contrôle maritime »20,

c'est-à-dire surveiller et maîtriser, dans le temps long, un espace

maritime beaucoup plus étendu et le réserver à son usage

personnel. C’est par exemple une telle stratégie de contrôle qui

a permis finalement à la Royal Navy de s’opposer victorieusement à

la stratégie de déni d’accès des sous-marins de la Kriegsmarine,

pendant les deux guerres mondiales.

|

| Le "destroyer porte-hélociptères" Izumo, lors de son lancement en 2013. Source http://snafu-solomon.blogspot. |

La face cachée du soleil levant

Le

grand public japonais commence à prendre conscience de la

réémergence d’un complexe militaro-industriel. Le désengagement

progressif des Etats-Unis dans la défense de l’archipel depuis la

fin de la guerre froide et la pauvreté de ce dernier en termes de

ressources naturelles n’offrent pas d’autre alternative à Tokyo

que de réaliser un grand effort pour conserver la maîtrise de ses

voies maritimes et de sa ZEE. Cela nécessite de disposer d’une

marine à l’allonge suffisante pour les protéger. C’est aussi

dans l’intérêt du Japon, lui permettant ainsi d’acquérir une

autonomie stratégique de plus en plus grande. Mais ce réarmement,

car il faut bien l’appeler ainsi, pose le problème de l’écart

de plus en plus criant entre les capacités militaires réelles du

pays et sa constitution pacifiste, complétée par le traité de

1951. D’autre part, pour financer cet effort dans un pays

vieillissant où l’économie stagne plus ou moins depuis le début

des années 90, l’exportation du matériel militaire (les

sous-marins à l’Australie par exemple) serait la bienvenue,

augmentant là aussi l’écart par rapport aux textes …

Aussi,

les gouvernements successifs préparent l’opinion publique, encore

très attachée au pacifisme, à ce que l’idée de modifier la

constitution ne soit plus considérée comme folle… Pour parer au

plus pressé, Tokyo a pris, avec la bénédiction des Etats-Unis,

deux décisions d’une portée très importante en Juillet 2014 : la

levée de l’interdiction d’exporter du matériel militaire et la

possibilité d’engager les forces d’autodéfense dans des

opérations de combat autres que celles liées à la défense

nationale21.

L’idée d’une armée « strictement défensive »

n’ayant pas de fondements réels, les masques tombent et le

« pacifisme d’état » japonais n’est dorénavant plus

qu’une façade…

Aux

yeux du gouvernement japonais, ce processus est amplement justifié

par la différence de traitement que Pékin réserve à ses voisins

de la Mer de Chine. Autant elle prend pour le moment des gants avec

le Japon, autant sa politique est nettement plus agressive avec des

nations plus faibles. C’est le cas de l’Inde, mais aussi du

Vietnam, par exemple, qui s’est vu envahir manu-militari une partie

de ses îles Paracels en 1974, et Spratly en 1988, riches en pétrole.

Le cas de Taïwan est emblématique. La « province rebelle »,

pour qui les accrochages militaires avec sa grande sœur continentale

ne sont pas une abstraction, bénéficiait encore il y quelques

années, grâce à l’aide américaine, d’une supériorité

aérienne qui garantissait sa marge de manœuvre. Ce n’est plus le

cas aujourd’hui suite à la rapide montée en puissance de la

marine et de l’aviation chinoises. Or, les Etats-Unis se sont

récemment opposés à l’acquisition par Taipei de matériel

militaire dernier cri, de peur de froisser Pékin qui avait haussé

le ton… Ce dernier point a agi comme un électrochoc au Japon, qui

l’a vu comme ce qui pourrait lui arriver s’il ne poursuivait pas

ses efforts. Si le soutien américain ne lui est plus automatiquement

acquis, vers qui pourrait se tourner Taïwan pour éviter une

« finlandisation » par la Chine ? Vers la seule

puissance militaire capable de tenir tête à la Chine actuellement

dans la région : le Japon. Ce rapprochement est déjà

discrètement en cours22.

Ce serait un retournement dont l’histoire a le secret, sachant que

le pays du soleil levant l’a occupée de 1895 à 1945.

Conclusion

La

puissante flotte japonaise, née de la volonté américaine, est

taillée pour un rôle régional. Elle n’est pas capable

actuellement de se projeter à l’autre bout du monde pour des

opérations offensives comme peuvent le faire ses homologues

américaine, britannique ou française. Elle est cependant un

adversaire redoutable pour tout agresseur, excellant dans la lutte

anti-sous-marine. Son développement soutenu ces dernières années

la rend largement capable de défendre sa ZEE, et elle possède le

potentiel pour grandir encore. En effet, il ne suffit pas de posséder

des navires pour faire une flotte de combat efficace, mais de

combiner intelligemment les facteurs suivants :

- Un complexe militaro-industriel solide : seule garantie de s’affranchir d’ingérence extérieure dans la conception, la fabrication et l’emploi des navires (ce qui n’exclut pas des coopérations, bien au contraire), de pouvoir rapidement monter en puissance en cas de conflit prolongé, et tout simplement d’assurer soi-même la maintenance des navires. Le Japon excelle en ces domaines, et l’a prouvé dans la rapidité de construction du porte-hélicoptères Izumo.

- Des équipages expérimentés et entraînés : c’est une des marines au monde qui accorde le plus de moyens à la formation.

- Une doctrine d’emploi basée sur une étude claire des besoins et des menaces, ainsi que des matériels efficaces adaptés à la doctrine.

Cette

alchimie est difficile et longue à émerger, et la caractéristique

de nations ayant une longue expérience maritime, ce qui est le cas

du Japon, qui maîtrise parfaitement ces critères.

Toutefois,

bien qu’il n’ait pas vraiment le choix, son opposition frontale à

l’expansion stratégique chinoise ne peut amener à moyen terme

qu’à une aggravation des tensions. Or, si la Chine a une

démographie et une puissance économique lui permettant de prendre

tout son temps, ce n’est pas le cas du Japon, qui a du mal à se

sortir d’une crise économique larvée, ne possède aucune

ressource naturelle dans l’archipel lui-même et affiche une la

natalité de plus en plus faible.

Bibliographie

Bernard

Prézlin, Flottes de combat 2013,

Editions Ouest France, 2013

Céline

Pajon, Comprendre la

problématique des bases militaires américaines à Okinawa,

IFRI, Paris, Juin 2010

Jun

NOHARA, Changement de

l’environnement maritime en Extrème-Orient : La force

d’autodéfense japonaise,

Centre d’Etudes Supérieures de la Marine, 2011

William

C. Triplett, How a Nuclear North Korea Threatens America, Regenery

Publishing, Washington D.C., 2004, p. 114

Windy

Marty, L’importance de la lutte anti-sous-marine au XXIè siècle,

Centre d’études supérieures de la Marine, 2011

Julian

S. Corbett, Principes de

stratégie maritime, Economica,

Paris, 1993

Notes

Notes

1

D’après : Bernard Prézlin, Flottes

de combat 2013, Editions Ouest

France, 2013.

2

Morris

I.,

L'évolution

politique du Japon d'après guerre.

In: Politique étrangère N°3 - 1956 - 21e année p. 326

3

http://www.kaiho.mlit.go.jp/e/pamphlet.pdf

4

All

ships of Japan Coast Guard 1948–2003.

In : Monthly Ships of the World N° 613, Kaijinsha, Tokyo, 2003.

5

Céline Pajon, Comprendre la

problématique des bases militaires américaines à Okinawa,

IFRI, Paris, Juin 2010.

6

http://www.helis.com/database/sys/259_Harukaze_class/

7

Jun NOHARA, Changement de

l’environnement maritime en Extrème-Orient : La force

d’autodéfense japonaise,

Centre d’Etudes Supérieures de la Marine, 2011.

8

LeFigaro.fr,

9 Juillet 2014 :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/09/97001-20140709FILWWW00431-pyongyang-revele-30-noms-de-japonais-enleves.php

9

AsiaTimes online,

26 Février 2005 :

http://www.atimes.com/atimes/Korea/GB26Dg01.html

10

William C. Triplett, How a Nuclear North Korea Threatens America,

Regenery Publishing, Washington D.C., 2004, p. 114

11

BBC News, 25 décembre 2001 :

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1727867.stm

12

Edouard Pflimlin, Le programme

balistique nord-coréen : quelles menaces ?,

LeMonde.fr, 20 avril 2012 :

http://www.lemonde.fr/international/article/2012/04/06/le-programme-balistique-nord-coreen-quelles-menaces_1681516_3210.html

13

Zone économique exclusive : d’après le droit de la mer, il

s’agit d’un espace maritime sur lequel un état côtier exerce

des droits souverains en matière d’exploration et d’usage des

ressources.

14

La Chine a profité, dans les années 90, de la situation

désastreuse des anciennes républiques d’URSS pour acquérir du

matériel moderne à bas prix, l’analyser et ainsi combler son

retard

15

Jun NOHARA, Changement de

l’environnement maritime en Extrème-Orient : La force

d’autodéfense japonaise,

Centre d’Etudes Supérieures de la Marine, 2011

16

Guilhen Penent, Défense et

Sécurité Internationale

n°108, DSI Presse, novembre 2014

17

Windy Marty, L’importance de la lutte anti-sous-marine au XXIè

siècle, Centre d’études supérieures de la Marine, 2011, p. 25

18

De l’ingénieur anglais Robert Stirling qui en a élaboré les

principes des 1816, confronté aux premières chaudières à vapeur

qui avaient tendance à exploser.

19

Hangar immergeable permettant la mise à l’eau de navires de

débarquement

20

L’historien et stratège maritime britannique Julian Corbett

(1854-1922) est un penseur majeur de la stratégie maritime. Dans

son ouvrage le plus célèbre, Some

Principles of Maritime Strategy,

il est le premier à théoriser et séparer les stratégies de déni

d’accès et de contrôle.

21

Défense et sécurité

internationale, n°108,

Octobre-Novembre 2014, p.24

22

Ibid., p. 69

Merci pour cet article, mais attention l'image de l'Izumo et de l'Hyuga côte à côte est un fake photoshop grossier.

RépondreSupprimerImage enlevée, merci beaucoup de nous l'avoir signalée.

SupprimerToutes mes excuses pour ce fake qui a échappé à ma vigilance. J'ai refourni une nouvelle photo. Merci de l'avoir signalé.

SupprimerL'auteur.